di Massimo Chiucchiù

Nei giorni della forzata clausura spesso mi trovo davanti alla libreria in salotto ad occhieggiare i titoli dei libri e gli autori che ho amato nel mio passato di distratto lettore.Con rammarico noto spesso che i libri che un tempo consideravo importanti e che mi avevano dato tanto, oggi mi annoiano e non mi trasmettono più quel sacro fuoco e curiosità di un tempo.Dato che i libri sono gli stessi é certo che questo dipenda dal fatto che in me c’é stato un cambiamento che mi fa vedere le cose in maniera diversa.

C’é però un eccezione, ci sono anche libri che ho rivalutato come “Il Viaggiatore” di Stig Dagerman,libro che all’epoca dell’acquisto non mi aveva particolarmente colpito.

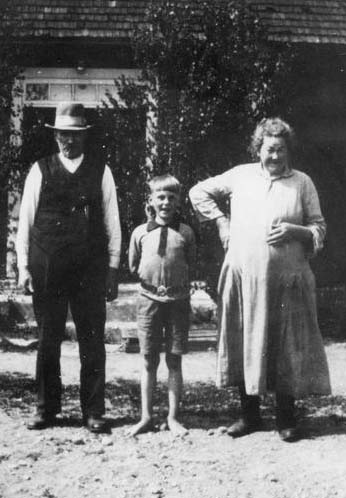

Stig Dagerman (5 ottobre 1923- 5 novembre 1954) é stato giornalista e scrittore svedese;talentuoso,sensibile,libertario, concluse la propria esistenza suicidandosi a soli 31 anni.Visse un infanzia complessa,abbandonato dai genitori poveri,

crebbe presso i nonni paterni.Descrisse quel periodo come molto felice.In seguito alla morte dei nonni fu accolto in casa dal padre,che lo iniziò all’anarchismo e al sindacalismo. All’epoca cominciò a scrivere per l’unione sindacale giovanile e poi divenne redattore del giornale Storm; collaborò anche con il giornale anarchico sindacalista Arbetaren.

In seguito lasciò la carriera giornalistica per dedicarsi in esclusiva alla scrittura di racconti,romanzi,ottenendo un immediato successo.Dal 1945 al 1950 uscirono diversi libri,novelle,racconti che lo resero uno scrittore culto in tutta l’area scandinava.Un inaridimento delle fonti di ispirazione e una devastante depressione lo portarono pochi anni dopo

a porre fine ai propri giorni.

Qui riporto uno breve racconto,tra i più conosciuti e carico anche di una cifra stilistica che reputo perfetta,che mi servirà per un commento della sua opera e della sua visione del mondo.

UCCIDERE UN BAMBINO (1948)

E’ una giornata mite e il sole splende obliquamente sulla pianura. E’ domenica, tra poco suoneranno le campane. Fra i campi di segale due bambini hanno scoperto un sentiero che non avevano mai percorso e nei tre villaggi della piana luccicano i vetri delle finestre. Gli uomini si radono davanti a specchia appoggiati su tavoli da cucina, le donne canterellano

affettando il pane per il caffè, e i bambini si abbottonano le camicette. E’ la mattina felice di un giorno infausto perché in questo giorno nel terzo villaggio un bambino sarà ucciso da un uomo felice. Il bambino è ancora seduto sul pavimento e si abbottona la camicetta, l’uomo che si sta radendo la barba dice che oggi faranno una gita in barca sul

fiume mentre la donna canterella e mette il pane appena affettato su un piatto blu.

Non vi sono ombre nella cucina e l’uomo che ucciderà un bambino si trova ancora vicino a una pompa rossa della benzina del primo villaggio. E’ un uomo felice, che guarda dentro una macchina fotografica e nell’obbiettivo vede una piccola automobile blu e accanto all’automobile una ragazza che ride. Mentre la ragazza ride e l’uomo scatta la bella fotografia,

il benzinaio stringe il tappo del serbatoio e annuncia che avranno una bella giornata. La ragazza si siede nell’auto, l’uomo che ucciderà un bambino estrae il portafoglio dalla tasca e spiega che arriveranno al mare e al mare affitteranno una barca e poi andranno a remare al largo, molto al largo. Attraverso i finestrini abbassati la ragazza sul sedile

anteriore sente quello che dice e chiude gli occhi e ad occhi chiusi vede il mare e l’uomo accanto a lei nella barca.

Non è certo un uomo cattivo, è felice e contento e prima di salire in macchina si sofferma un attimo davanti al radiatore che splende al sole a godere di quel luccichio e dell’odore di benzina e di biancospino. Nessuna ombra si proietta sull’auto, il paraurti splendente non ha nessuna ammaccatura né la minima traccia rossa di sangue.

Ma nello stesso momento in cui nel primo villaggio l’uomo dell’auto richiude la portiera di sinistra e tira verso di sé il pomello dell’avviamento, nel terzo villaggio la donna nella cucina apre la dispensa e si accorge che non c’è più zucchero.

Il bambino, che ha finito di abbottonarsi la camicia e si è allacciato le scarpe, è in ginocchio sul divano e guarda il fiume che serpeggia tra gli ontani e la barca nera tirata in secco sull’erba. L’uomo che perderà il suo bambino ha finito di radersi la barba e piega lo specchio.Sulla tavola ci sono il caffè, il pane, la panna e le mosche. Manca solo lo zucchero e la madre dice al suo bambino di correre dai Larsson a chiederne in prestito qualche zolletta.

E quando il bambino apre la porta l’uomo gli grida di far presto, che la barca è sulla spiaggia che aspetta e che devono remare più lontano di quanto non abbiano mai remato. E mentre corre attraverso il giardino il bambino non fa che pensare al fiume e alla barca e ai pesci che guizzano e nessuno lo avverte che gli restano soltanto otto minuti da vivere

e la barca rimarrà dov’è per tutto quel giorno e per molti altri giorni ancora.

I Larsson non abitano lontano, appena dall’altra parte della strada e mentre il bambino l’attraversa correndo, la piccola automobile blu entra nel secondo villaggio. E’ un piccolo villaggio di casette rosse e di gente appena sveglia che siede

in cucina colla tazza del caffè in mano, e vede l’auto che sfreccia al di là della siepe sollevando dietro di sé un’alta nuvola di polvere. Viaggia a gran velocità e l’uomo al volante vede i meli e i pali del telegrafo incatramati di fresco sfilargli accanto come ombre grigie. L’aria dell’estate soffia attraverso il parabrezza mentre escono sfrecciando dal paese e procedono veloci e sicuri al centro della carreggiata, sono soli sulla strada – per ora. E’ meraviglioso viaggiare

così soli su una strada ondulata e larga, e in pianura è ancora più bello. L’uomo è felice e forte e col gomito destro sente il corpo della sua donna. Non è certo un uomo cattivo. Non farebbe male a una mosca ma tra qualche istante ucciderà un bambino.

Mentre sfrecciano verso il terzo villaggio la ragazza chiude di nuovo gli occhi e, per gioco, dice che non li riaprirà fino a che non si vedrà il mare e sogna, al ritmo del dondolio dell’auto, quanto le apparirà splendente.

Perché la vita è congegnata così spietatamente che un minuto prima di uccidere un bambino un uomo felice è ancora felice e un minuto prima di urlare di terrore una donna può chiudere gli occhi e sognare il mare, e nell’ultimo minuto di vita di un bambino i suoi genitori possono stare seduti in cucina ad aspettare lo zucchero e a parlare dei suoi denti bianchi

e di una gita in barca e il bambino stesso può chiudere un cancello e avviarsi attraverso una strada con delle zollette di zucchero avvolte in carta bianca nella mano destra, e per tutto quest’ultimo minuto non vedere altro che un lungo fiume scintillante con grandi pesci e una grande barca coi remi silenziosi.

Dopo è troppo tardi. Dopo c’è una macchina blu di traverso sulla strada e una donna che urla si leva una mano sulla bocca e la mano sanguina. Dopo un uomo apre la portiera di un’automobile e cerca di reggersi sulle gambe nonostante l’abisso di

orrore che ha dentro di sé. Dopo vi sono delle zollette di zucchero bianche assurdamente sparse nel sangue e nella ghiaia e un bambino giace inerte sul ventre con il volto brutalmente schiacciato contro la strada. Dopo accorrono due persone pallide che non sono ancora riuscite a bere il loro caffè e si precipitano verso un cancello e quello che vedono non lo

dimenticheranno mai. Perchè non è vero che il tempo guarisce tutte le ferite. Il tempo non guarisce le ferite di un bambino ucciso ed è molto difficile che guarisca il dolore di una madre che ha dimenticato di comperare lo zucchero e manda suo figlio dall’altra parte della strada a chiederlo in prestito; ed è altrettanto difficile che guarisca l’angoscia di un uomo

un tempo felice che ora l’ha ucciso.

Perché chi ha ucciso un bambino non va più al mare. Chi ha ucciso un bambino guida lentamente verso casa, in silenzio, e accanto a sé ha una donna muta con una mano fasciata e in tutti i villaggi che attraversano non vedono più un solo uomo felice.

Tutte le ombre sono cupe e quando i due si separano sono ancora in silenzio e l’uomo che ha ucciso un bambino capisce che quel silenzio è il suo nemico e che gli ci vorranno anni della sua vita per sconfiggerlo gridando che non è stata colpa sua. Ma sa anche che questa è una menzogna e la notte nei suoi sogni si struggerà di poter avere indietro un

unico minuto della sua vita per far sì che quest’unico minuto possa essere diverso.

Ma la vita è così spietata con colui che ha ucciso un bambino che dopo è troppo tardi per qualsiasi cosa.

Questo breve contributo fa parte del libro “Il viaggiatore”, raccolta di nove racconti scritti dal 1947 al 1953 con prefazione di Goffredo Fofi edizione Iperborea, casa editrice specializzata nella letteratura nordeuropea di area scandinava.

Uccidere un bambino rappresenta un capolavoro di ordine stilistico,con una scrittura che ricalca il linguaggio cinematografico attraverso il montaggio alternato, con i diversi punti di vista dei protagonisti,che convergono verso la tragedia annunciata e non differibile, un fato ineluttabile, un pathos che cresce e lascia inchiodati alle parole,parole come

Perché e Dopo che vengono ripetute ossessivamente a creare un climax, una scrittura di una perfezione intollerabile,lineare e necessaria,con un vocabolario base e senza sbavature.

Quasi tutti i nove racconti ricalcano tragedie minori,”perché le tragedie maggiori sono già state scritte”.Storie di bambini poveri, soprattutto,di famiglie disagiate,di perdita di purezza,di degrado,di mancanza di umanità.Realtà esistenziali fatte di emozioni come la paura,senso di colpa,solitudine,vissute e ben conosciute da Dagerman nella sua infanzia.

Nella prefazione al volume Fofi parla di uno scrittore di grande statura “appartenente alla schiera dei ribelli all’ingiustizia sia sociale che metafisica del mondo,che questa rivolta ha pagato con la vita,morendo suicida in eta’ molto giovane”.

Lo si può accostare a Kafka o al coevo Camus,che scriveva La Peste solo qualche anno prima.La comunanza è data dallo stare sempre dalla parte degli offesi ed umiliati,dalla descrizione e dallo scacco di dolorose realtà esistenziali come l’angoscia e l’assurdo.

Ma se Camus assolveva questo compito con espedienti letterari, come nell’incipit dello “Straniero”,in Dagerman la scrittura rimane aderente alle vicissitudini della sua biografia, facendone quasi scrittore neorealista.I libri segnano ogni passaggio della sua parabola

esistenziale.

Vedo invece molti punti di contatto con un altro grande scrittore,suggestioni matematiche e purezze giovanili frustrate dagli adulti: il Salinger del libro di culto “il Giovane Holden” ed anche dei “Nove racconti”.Trovo strano che nessun critico letterario abbia evidenziato l’arcano legame che unisce questi due autori,che scrivono i loro nove racconti quasi in contemporanea,dal 1947 al 1953 Stigman e dal 1948 al 1953 Salinger. Risulta addirittura imperscrutabile che ambedue abbiano incentrato le loro scritture e riflessioni sul difficile rapporto degli adolescenti con il mondo degli adulti e la difficoltà del crescere in una realtà successiva alla guerra.

La gioventù vista come luogo privilegiato della purezza,unico valore in grado di avvalorare il passaggio degli uomini su questa terra.

Ed ancora il degrado della purezza causato dalla famiglia e da istituzioni come la scuola.Le assonanze non finiscono certo qui, se pensiamo a come hanno terminato alla stessa maniera anche le loro storie di scrittori ,Dagerman suicida per consunzione creativa

(come dimenticare l’epigrafe a pié di pagina del libro che recita beffarda:“Qui riposa uno scrittore svedese caduto per niente, sua colpa fu l’innocenza dimenticatelo spesso”),e la leggendaria scomparsa dalle cronache letterarie in una cercata autoreclusione

per Salinger: ditemi se questo non possa configurarsi come un suicidio rituale.

Certo che poi gli stili di scrittura divergono in maniera marcata,così come marcata era la differenza nelle biografie personali, Il Salinger intellettuale ebreo di estrazione borghese,che narra storie di piccola borghesia ipocrita,con tono pacato ed elegiaco,

dove sembra che tutto funzioni alla perfezione,salvo quell’intoppo finale che manrovescia tutta la storia,però sempre con dolcezza, quasi a dipanare un mistero nascosto nella realtà,una realtà a volte zen,che si coglie in un impercettibile particolare,il tutto ammantato da un’aurea nostalgia,come se l’autore facesse fatica a distaccarsi dalle cose che ha evocato con la parola; di contro uno Stigman che usa la parola come un bisturi che incide in profondità nel guasto corpaccione della realtà malata e gonfia di malattie come la povertà,il cinismo,il compromesso,l’innocenza perduta o forse mai avuta,l’insaziabile desiderio di purezza;insomma

dà parola a chi parola non ha,i poveri e i naufraghi della vita,descrivendo psicologicamente tutti i moti del pensiero di questi poveretti delusi da false promesse,dalle contingenze,dal degrado, dal sapere ancora prima di crescere di essere destinati all’ invisibilità.La parola in Dagerman si fa cronaca e denuncia,in stile quasi giornalistico,ripetizione ossessiva e ripetuta

a sottolineare il preciso momento del disastro,quando il Fato ghermisce le vite dei più deboli.E’ questo uno sguardo che non arretra,non trema,non ha paura,non ha pudore a mostrare l’ultimo smacco. E’ sguardo trasparente come al cinema é quello del quasi

conterraneo Aki Kaurismaki,in un film epicamente triste come La piccola Fiammiferaia.

L’interesse per gli ultimi é carattere imprescindibile della forma mentale di Dagerman,mediato anche dal suo passato di giovane redattore delle riviste anarchiche svedesi Storm e Arbetaren. Nell’articolo “Io e l’anarchismo” ebbe a scrivere: “Lo scrittore anarchico é colui che assolve il modesto ruolo del lombrico nell’humus culturale che,senza di lui,resterebbe sterile a causa

dell’eredità delle convenzioni”.Ed ancora sulla democrazia: “E’ una varietà completamente nuova di inumanità che non sfigura al confronto ai regimi autocratici passati”.Per Dagerman la democrazia in fondo non é altro che una forma di ragionevolezza a perdere,l’accettazione di una resa delle cose.Alla politica come arte del possibile egli contrappone la politica dell’impossibile.

Il severo giudizio espresso nei riguardi della democrazia statuale europea lascerà il posto al disincanto dovuto ai tentativi falliti della Repubblica Catalana nel 1936 e all’assetto preso dall’ Europa alla fine della seconda guerra mondiale,con i fallimenti delle utopie libertarie in ogni angolo del continente.A questa cocente delusione, con l’utopia fallita a livello politico sociale,fa seguito il discorso sul “Nostro bisogno di consolazione” del 1952,vero manifesto della

disfatta metafisica dell’uomo in chiave esistenziale.L’incipit del carteggio é fulminante, mettendo subito in chiaro il pensiero di Dagerman che dunque scrive:

Il nostro bisogno di consolazione

Mi manca la fede e non potrò mai, quindi, essere un uomo felice, perché un uomo felice non può avere il timore che la propria vita sia solo un vagare insensato verso una morte certa.

Non ho ereditato né un dio né un punto fermo sulla terra da cui poter attirare l’attenzione di un dio. Non ho ereditato nemmeno il ben celato furore dello scettico, il gusto del deserto del razionalista o l’ardente innocenza dell’ateo. Non oso dunque gettare pietre

sulla donna che crede in cose di cui io dubito o sull’uomo che venera il suo dubbio come se non fosse anch’esso circondato dalle tenebre.

Quelle pietre colpirebbero me stesso, perché di una cosa sono convinto: che il bisogno di consolazione che ha l’uomo non può essere soddisfatto.

Io stesso sono a caccia di consolazione come un cacciatore lo è di selvaggina. Là dove la vedo baluginare nel bosco, sparo. Spesso il mio tiro va a vuoto, ma qualche volta una preda cade ai miei piedi. Poiché so che la consolazione ha la durata di un alito di vento nella chioma di un

albero, mi affretto a impossessarmi della mia vittima.

Cosa stringo allora tra le mie braccia?

Poiché sono solo: una donna amata o un infelice compagno di strada. Poiché sono un poeta: un arco di parole che tendo sentendomi pervadere di gioia e di spavento. Poiché sono un prigioniero: un improvviso spiraglio di libertà. Poiché sono minacciato dalla morte: un animale caldo e vivo, un cuore che batte irridente. Poiché sono minacciato dal mare: uno scoglio d’inamovibile granito.

Vi sono però anche consolazioni che vengono a me come ospiti non invitati e riempiono la mia stanza di bisbigli volgari: io sono il tuo desiderio – amale tutte! Io sono il tuo talento – abusa di me come di te stesso! Io sono l’amore per il godimento – solo i bramosi vivono!

Io sono la tua solitudine – disprezza gli esseri umani! Io sono la nostalgia della morte – recidi!

In equilibrio su un asse sottile, vedo la mia vita minacciata da due forze: da un lato dalle bocche avide dell’eccesso, dall’altro dall’ amarezza avara che si nutre di se stessa. Ma io mi rifiuto di scegliere tra l’orgia e l’ascesi, anche se il prezzo dev’essere un tormento continuo.

A me non basta sapere che ogni cosa può essere scusata in nome della legge del servo arbitrio. Ciò che cerco non è una scusa per la mia vita, ma il contrario di una scusa: l’espiazione.

Mi coglie infine il pensiero che qualsiasi consolazione la quale non tenga conto della mia libertà è ingannevole, non è che l’immagine riflessa della mia disperazione. Quando infatti la mia disperazione dice: abbandonati allo sconforto, perché il giorno è racchiuso tra due notti, la falsa

consolazione urla: spera, perché la notte è racchiusa tra due giorni.

L’uomo non ha però bisogno di una consolazione che sia un gioco di parole, ma di una consolazione che illumini. E chi desidera essere malvagio, vale a dire un uomo che agisce come se tutte le azioni fossero difendibili, dovrebbe almeno avere la bontà di accorgersi quando è riuscito nel suo scopo.

Nessuno è in grado di enumerare tutti i casi in cui la consolazione è una necessità. Nessuno sa quando cala l’oscurità, e la vita non è un problema che possa essere risolto dividendo la luce per la tenebra e i giorni per le notti, è invece un viaggio pieno d’imprevisti tra luoghi inesistenti.

Posso per esempio camminare sulla spiaggia e all’improvviso sentire la spaventosa sfida dell’eternità alla mia esistenza nell’incessante movimento del mare e nell’inarrestabile fuga del vento. Cos’è allora il tempo se non una consolazione perché niente d’umano può essere perenne?

E che consolazione miserabile, da arricchire solo gli svizzeri.

Posso starmene seduto davanti al fuoco nella più sicura delle stanze e, all’improvviso, sentire la morte che mi accerchia. È nel fuoco, in tutti gli oggetti taglienti che mi stanno intorno, nel peso del tetto e nella massa delle pareti, è nell’acqua, nella neve, nel calore e nel mio sangue.

Cos’è allora la sicurezza dell’uomo se non una consolazione perché la morte è prossima alla vita? E che povera consolazione, che riesce solo a ricordarci ciò che vorrebbe farci dimenticare!

Posso riempire tutti i miei fogli bianchi con le più belle combinazioni di parole che sorgono nel mio cervello. Siccome desidero assicurarmi che la mia vita non sia priva di senso e che io non sia solo sulla terra, raccolgo le parole in un libro e ne faccio dono al mondo. Il mondo mi dà in cambio dei soldi, la fama e il silenzio. Ma che m’importa dei soldi, che m’importa di contribuire a rendere più grande e perfetta la letteratura? L’unica cosa che m’importa è quella che non ottengo mai: l’assicurazione che le mie parole hanno toccato il cuore del mondo. Cos’è allora il mio talento se non una consolazione per la mia solitudine? Ma che consolazione spaventosa, che riesce solo a farmi vivere la solitudine con intensità cinque volte maggiore!

Posso vedere la libertà incarnata in un animale che attraversa veloce una radura e sentire una voce che sussurra: vivi semplicemente, prendi ciò che desideri

e non temere le leggi! Ma cos’è questo buon consiglio se non una consolazione perché la libertà non esiste? E che consolazione spietata, per chi comprende che occorrono milioni di anni a un essere umano per trasformarsi in lucertola!

Posso infine scoprire che questa terra è una fossa comune in cui Salomone, Ofelia e Himmler riposano fianco a fianco Posso trarne l’insegnamento che il crudele e l’infelice muoiono la stessa morte del saggio, e che la morte può quindi apparire una consolazione per una vita sprecata. Che orribile consolazione, però, per chi nella vita vorrebbe vedere una consolazione alla morte!

Non possiedo una filosofia in cui potermi muovere come l’uccello nell’aria e il pesce nell’acqua.

Tutto quello che possiedo è un duello, e questo duello viene combattuto in ogni istante della mia vita tra le false consolazioni, che solo accrescono l’impotenza e rendono più profonda la mia disperazione, e le vere consolazioni, che mi guidano a una temporanea liberazione. Dovrei forse dire: la vera consolazione, perché a rigore non c’è per me che una sola vera consolazione, e questa mi dice che sono un uomo libero, un individuo inviolabile, una persona sovrana entro i miei limiti.

Ma la libertà ha inizio con la schiavitù e la sovranità con la soggezione. Il più sicuro indizio della mia mancanza di libertà è il mio timore di vivere.

L’inconfutabile segno della mia libertà è che il timore arretra e lascia spazio alla calma gioia dell’indipendenza. Sembra che io abbia bisogno della dipendenza per provare infine la consolazione d’essere un uomo libero, e questo è sicuramente vero. Alla luce delle mie azioni mi rendo conto che tutta la mia vita sembra avere per scopo quello di procurare delle pietre da attaccarmi al collo. Ciò che potrebbe darmi la libertà mi dà schiavitù e pietre al posto del pane.

Uomini diversi hanno padroni diversi. Io, per esempio, sono a tal punto schiavo del mio talento che non ho il coraggio di farne uso per timore d’averlo perso.

Sono poi così schiavo del mio nome da non osare quasi scrivere una riga per paura di arrecargli danno. E quando infine sopravviene la depressione, sono schiavo anche di quella.

Il mio più grande desiderio diventa quello di trattenerla, il mio più grande piacere è sentire che il mio unico valore stava in ciò che credo di aver perduto: la capacità di spremere bellezza dalla mia disperazione, dal mio disgusto e dalle mie debolezze. Con gioia amara voglio vedere le mie case crollare e me stesso sepolto nell’oblio. Ma la depressione ha sette scatole, e nella settima sono riposti un coltello, una lametta da barba, un veleno, un’acqua profonda e un salto

da una grande altezza. Finisco per essere schiavo di tutti questi strumenti di morte. Mi seguono come cani, o sono io a seguirli come un cane. E mi pare di capire che il suicidio è l’unica prova della libertà umana.

Ma da una direzione di cui ancora non ho idea si avvicina il miracolo della liberazione. Può accadere sulla spiaggia, e la stessa eternità che poco fa ha suscitato

la mia paura è ora testimone della mia nascita alla libertà. In cosa consiste dunque questo miracolo? Semplicemente nella scoperta improvvisa che nessuno, nessuna

potenza e nessun essere umano, ha il diritto di esigere da me tanto da far dileguare la mia voglia di vivere. Perché se non esiste questa voglia, cosa può esistere allora?

Dal momento che mi trovo sulla riva del mare, dal mare posso imparare. Nessuno ha il diritto di pretendere dal mare che sorregga tutte le imbarcazioni o di esigere dal vento che riempia costantemente tutte le vele.

Così nessuno ha il diritto di pretendere da me che la mia vita divenga una prigionia al servizio di certe funzioni. Non il dovere prima di tutto, ma prima di tutto la vita! Come ogni essere umano, devo avere diritto a dei momenti in cui posso farmi da parte e sentire di non essere solo un elemento di una massa chiamata popolazione terrestre, ma di essere un’unità che agisce autonomamente.

Solo in questi momenti posso essere libero davanti a tutte quelle consapevolezze sulla vita che mi hanno prima portato alla disperazione. Posso riconoscere che il

mare e il vento non potranno che sopravvivermi, e che l’eternità non si cura di me.

Ma chi mi chiede di curarmi dell’eternità? La mia vita è breve solo se la colloco sul patibolo del calcolo del tempo. Le possibilità della mia vita sono limitate solo se faccio il conto della quantità di parole o di libri che avrò il tempo di produrre prima della mia morte. Ma chi mi chiede di fare questo conto? Il tempo è una falsa misura per la vita. Il tempo è in fondo uno strumento di misura privo di valore, perché tocca esclusivamente le mura esterne della mia vita.

(alla vita di ognuno di noi appartiene un proprio tempo interno: un tempo che ha inizio col pensiero e un tempo che ha una fino quando il pensiero muore per sempre)

Ma tutto quel che mi accade di importante, tutto quel che conferisce alla mia vita il suo contenuto meraviglioso – l’incontro con una persona amata, una carezza sulla

pelle, un aiuto nel bisogno, il chiaro di luna, una gita in barca sul mare, la gioia che dà un bambino, il brivido di fronte alla bellezza – tutto questo si svolge

totalmente al di fuori del tempo. Che io incontri la bellezza per un secondo o per cent’anni è del tutto indifferente. Non solo la beatitudine si trova al di fuori del tempo, ma essa nega anche ogni relazione tra il tempo e la vita.

Depongo dunque il fardello del tempo dalle mie spalle e, con esso, quello delle prestazioni che da me si pretendono. La mia vita non è qualcosa che si debba misurare.

Né il salto del capriolo né il sorgere del sole sono delle prestazioni.

E nemmeno una vita umana è una prestazione, ma uno svilupparsi e ampliarsi verso la perfezione. E ciò che è perfetto non dà prestazioni, opera nella quiete.

È privo di senso sostenere che il mare esiste per sorreggere flotte e delfini. Lo fa, certo, mantenendo però la sua libertà. Ed è altrettanto privo di senso affermare che l’uomo esiste per qualcos’altro che non sia il vivere. Certo, egli alimenta macchine o scrive libri, ma potrebbe fare qualsiasi altra cosa.

L’essenziale è che faccia quel che fa mantenendo la propria libertà e con la chiara coscienza di avere in sé – come ogni altro della creazione – il proprio fine. Egli riposa in se stesso come una pietra sulla sabbia.–

Posso anche essere libero dinanzi al potere della morte. Certo, non potrò mai liberarmi dal pensiero che la morte segue i miei passi, e tanto meno negare la sua realtà.

Ma posso ridurre la minaccia fino ad annullarla non ancorando la mia vita a punti d’appoggio tanto precari come il tempo e la fama.

Non è invece in mio potere restare costantemente rivolto verso il mare e confrontare la sua libertà con la mia. Verrà il tempo in cui dovrò volgermi verso la terra e affrontare gli organizzatori della mia oppressione. Sarò allora costretto a riconoscere che l’uomo dà alla propria vita delle forme che, almeno in apparenza, sono più forti di lui. Con tutta la mia libertà appena conquistata non mi è possibile spezzarle, posso solo lamentarmi sotto il loro peso. Posso però distinguere, tra le richieste che pesano sull’uomo, quali sono irragionevoli e quali ineludibili. Un tipo di libertà, mi rendo conto, è perduto per sempre o per lungo tempo.

Parlo di quella libertà che deriva dal privilegio d’essere padrone del proprio elemento. Il pesce ha il suo elemento, l’uccello ha il suo, l’animale di terra il suo.

L’uomo invece si muove in questi elementi correndo tutti i rischi dell’intruso. Ancora Thoreau aveva la foresta di Walden, ma dov’è adesso la foresta in cui l’uomo possa dimostrare che è possibile vivere in libertà, al di fuori delle norme irrigidite della società?

Sono costretto a rispondere: in nessun luogo. Se voglio vivere in libertà, deve essere – per ora – all’interno di queste forme.

( la mia libertà è quella di reagire e cercare di mutarle) Il mondo è dunque più forte di me. Al suo potere non ho altro da opporre che me stesso –

il che, d’altra parte, non è poco. Finché infatti non mi lascio sopraffare, sono anch’io una potenza. E la mia potenza è temibile finché ho il potere delle mie parole

da opporre a quello del mondo, perché chi costruisce prigioni s’esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Ma la mia potenza sarà illimitata il giorno in cui avrò solo il mio silenzio per difendere la mia inviolabilità, perché non esiste ascia capace di intaccare un silenzio vivente.

Questa è la mia unica consolazione. So che le ricadute nella disperazione saranno molte e profonde, ma il ricordo del miracolo della liberazione mi sostiene come

un’ala verso una meta vertiginosa: una consolazione più bella di una consolazione e più grande di una filosofia, vale a dire una ragione di vita.

Il desiderio di consolazione in Dagerman non deve essere confuso con quello di matrice cristiana:( l’etimologia della parola consolazione si riallaccia al verbo latino

consolari = confortare, a sua volta formato dal prefisso con- = insieme e da solus = intero ed in senso più ampio, soddisfatto.)

Pertanto, consolazione significa il raggiungimento della soddisfazione, della contentezza o, quantomeno, alleviare il dolore con (insieme a) chi è oggetto della consolazione.La matrice cristiana ha calcato di più sul secondo significato,per Dagerman la consolazione

rappresenta quell’ontologia dell’essere forte,soddisfacente,che rende il cammino della vita più agevole rispetto alle false promesse che,alla prova dei fatti,nel reale, mostrano tutta la loro inconsistenza. C’é in questo una vicinanza al concetto di Persuasione in Carlo Michelstaedter e in una certa filosofia greca.Vengono etichettate come false,ad una ad una, e poi scartate il credere in Dio,il furore dello scetticismo, il deserto del razionalismo, l’innocenza dell’ateismo.”Non possiedo una filosofia in cui possa muovermi come un pesce nell’acqua od un uccello nell’aria”

Ma non c’é neanche consolazione nei casi della vita,nell’amore,nell’amicizia,nel talento,nella bellezza della natura,nel desiderio carnale. La ricerca di Senso fa strage

di luoghi comuni e di ogni credo filosofico,lasciando l’uomo Dagerman nudo e debole innanzi al cosmo,al reale.Un cacciatore che ha sparato tutti i suoi colpi, traendone solo una fugace consolazione simile ad “un ala di vento tra gli alberi”. Un’ etica del tragico.

Ma beninteso,lo svedese,pur nel tormento della sua scomoda posizione, (“Tutto quello che possiedo é un duello”) non abdica mai alla ricerca di senso seppur tragico

della vita; lo dimostra preferendo l’Espiazione alle vuote scuse a cui molti si appendono nel giustificare lo scacco di una vita.Espiazione come contrario di una scusa.

Cosa vuol significare ciò?Il linguaggio religioso ha indebolito e avocato a sé termini come consolazione ed espiazione e può essere che Dagerman li usi come inconscio

tentativo di evocare antiche certezze deistiche. Ma il Logos dice qualcosa di diverso:espiare nel linguaggio dello svedese rimanda ad un atto commesso in piena libertà,

persuaso, e di cui si é disposti a pagarne le conseguenze fino in fondo,proprio perché é atto voluto e cercato.Quanta lontananza dalla non scelta esistenzialista,quanto distacco dal tentennante incedere del Mersault dello Straniero di Camus,accecato da un raggio di sole che ne offusca lo sguardo.Esistenzialismo oggi trionfante con i suoi tristi epigoni del pensiero debole e delle società liquide.

Qui al contrario si trova l’immensa forza che ha animato la ricerca di senso in Dagerman. Cosa rimane,se qualcosa rimane all’uomo solo innanzi al Cosmo?

“Mi coglie infine il pensiero che qualsiasi consolazione la quale non tenga conto della mia libertà é ingannevole,non é che lo specchio riflesso della mia disperazione”

Si’, é proprio questo.L’unica cosa a cui l’uomo può credere é la sua libertà,la sua inviolabilità,io direi la sua unicità o meglio originalità, rispetto a lfarsi del mondo.

(per approfondimenti vedi qui http://www.sentierieparole.com/uncategorized/luomo-si-fonda-sulla-liberta/)

Non esistono altre libertà sconnesse dalle proprie origini.Ma poi Dagerman vacilla,sembra non capire la portata della sua apertura all’ontologia libertaria, richiudendosi in un solipsismo lacerante che gli fa preconizzare il suicidio come ultima possibile libertà.Dalle sue confessioni diaristiche promana l’intima disperazione del sentirsi schiavo del proprio personaggio,dell’essere scrittore di successo,del sentire la libertà solo quando é dietro le gabbie della propria personale prigione.Il mondo come prestazione e il talento ingessato come una funzione qualsiasi.Non arriva a formulare ciò che spezzerebbe le catene psicologiche che lo tengono avvinto, e che forse,inconfessabilmente,sono il segreto motore del suo disperato talento,come può essere un canto di cigno nei pressi della morte:quel darsi agli altri senza uno scopo,senza un movente,senza un motivo,generosamente.Anche la comprensione della fallacia del logos,dell’inutilità delle spiegazioni a cui accenna alla fine dello scritto non lo salveranno da un destino da lui intuito;“La mia potenza é temibile finché ho il potere delle mie

parole da opporre a quello del mondo…….ma la mia potenza sarà illimitata il giorno in cui avrò solo il mio silenzio per difendere la mia inviolabilità,perché

non esiste ascia capace di intaccare un silenzio vivente.“ Dagerman infine rifiuta ed abdica al potere del linguaggio,del logos,capendo che é proprio Lì che é nascosto il tarlo nascosto che allontana sempre l’uomo dalla sua origine,che si può solo intuire ma mai spiegare.

Questa é una ragione di vita.

Wittgenstein nella sua più celebre proposizione,la settima, afferma che ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Dagerman questo distacco dal logos non l’ha compiuto, perché se per il pesce l’elemento é l’acqua, se per l’uccello l’elemento é l’aria, se per Thoureau l’elemento é la foresta di Walden,per Dagerman l’unico elemento possibile é il linguaggio.